塩の道「千国街道」は、新潟県糸魚川から長野県大町を経て松本盆地の松本・塩尻に至る旧道で、今は国道147+148号線・JR大糸線がとってかわっています。戦国時代上杉謙信が宿敵武田信玄に塩を送った逸話が「塩の道」を著名にしていますが、史実かどうか定かではありません。しかし、日本海の塩・海産物と内陸部の産物(麻・木綿・木炭・楮など)などが、夏は牛・冬は人の背(ボッカ:歩荷)で運ばれた事は事実のようです。また、年末には富山湾で獲れた鰤(糸魚川ブリ)も運ばれたといわれています。大町以北約20里(80km)は、急峻な山坂、峠が続き、しかも冬は豪雪地帯で厳しい道であったことから、山国にとって貴重な日本海の塩を運ぶのは、さぞや困難を極めたでしょう。

この一本の道「千国街道」は、またフォッサ・マグナの西端に沿って走る道でもあり、西南日本と東北日本を分ける北アルプス(飛騨山脈)の沿線でもあり、ヒスイで有名な姫川に沿って伸びている道でもあります。姫川で取れるヒスイは、縄文時代に全国で発見されています。

石川県能登のスギヨさんが作っている【ビタミンちくわ】は、生産量の7割が、なぜか長野県で売られ消費されています。

スギヨさんのHPによると、大正12年(1923年)に油ザメを原料にしたちくわの量産開始し、昭和27年(1952年)ビタミンA・Dを豊富に含む油ザメの肝油を配合した「ビタミンちくわ」を商品化し、鮮度を保つため、ちくわの穴に塩を入れ木箱に詰めて輸送していたので、海のない長野県で食塩とのセット商品として、戦後の栄養不足に悩む消費者から絶大な支持を集めるに至ったようです。

長い筒状の穴をもつ【ビタミンちくわ】はトンネルの貫通を想起させ、折しも1956年から7年かかって竣工した黒部ダム建設工事作業員の間で、縁起の良い食べ物として【ビタちくカレー】はもてはやされたようです。延べ1000万人が関わったこの難工事の模様は、映画【黒部の太陽】が上映されるとともに全国で知られ、【長野県のソウルフード:ビタミンちくわ】もその知名度を上げたと言われております。

ここにおいても、【塩の道】街道は重要な役割をはたしており、能登半島と信州(長野県)の絆作りに一役買っております。スギヨさんは能登半島地震災害後立ち上がり、復興の旗印ともなっております。私たち長野県民は少しでもお役に立てればとの願いから、【ビタミンちくわ】の消費に努めております。ビタミンちくわ誕生70周年の節目でもあり、皆様のご協力を得られたら幸いです。

考古学の資料によりますと、仁科三湖(青木湖、中綱湖、木崎湖)周辺にある遺跡からは、黒曜石の矢じりや石斧、ヒスイの装飾物などが発掘されており、縄文時代には人がこの地に住んでいたことを示しています。縄文時代が15,000BCから1,000BC頃(新たな発見により時代の認識は変化している)とすると、和田峠で採掘される良質の黒曜石がすでに仁科三湖まで運ばれていた事になり、縄文時代の広い交流が示唆されます。また、姫川のヒスイは、全国の縄文遺跡で見つかっていることから、姫川に沿って日本海から仁科三湖に通じるこの交通路は、街道として整えられるよりも、はるか昔から重要な古道であった可能性が高いのではないでしょうか。少なくとも、上杉氏が武田氏に塩を送ったという美談より、はるかに古い要道であったと考えられます。

安曇族という言葉をご存じでしょうか。安曇族は、筑前国糟屋郡阿曇郷(現在の福岡市東部)が発祥地とされる海民族として知られています。北九州の安曇族がなぜ全国に散らばったのかよくわかっていませんが、一説によれば、磐井の乱(527~528年)が原因ともいわれています。彼らの分布は、北九州、鳥取、大阪、京都、滋賀、愛知、岐阜、群馬、長野と広範囲にわたっており、「アツミ」や「アズミ」の地名を残しています。その北限が安曇野ということになります。大町から松本に至る北アルプスの扇状地は、安曇野と呼ばれ、安曇族と縁が深い土地でもあります。九州の海民族である安曇族が、なぜ信州(信濃)の安曇野に住み着いたのかは謎ですが、この信濃安曇族が一時安曇野の豪族として郷を治めた事は史実のようです。どういったルートで山国に安曇族が分け入ったかについては、北九州から瀬戸内海・大阪(安曇江)経由の東山道説など諸説ありますが、興味深いのは糸魚川から姫川谷(塩の道)を経てたどり着いたという説です。

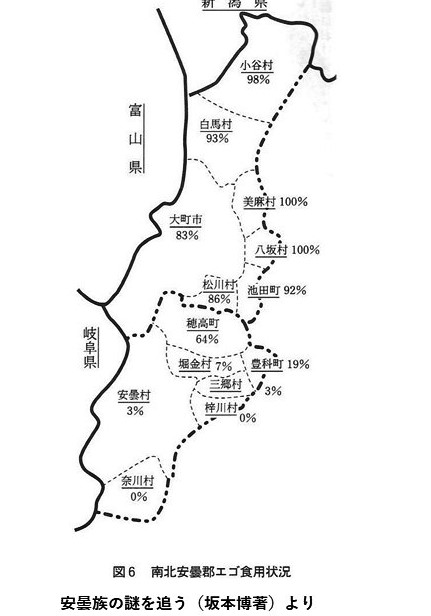

塩の道ルートの根拠となっている一つに、エゴ(博多ではオキュート)を食べる習慣が信濃安曇族と九州安曇族で共通している事、信濃でエゴを食べる地域が糸魚川から安曇野市の旧穂高町あたりに限定されている事があげられます(右地図参照:クリックで拡大します)。エゴというのは、エゴ草という海藻を煮て寒天状に固めたもので、鰹節と醤油で頂く食べ物です。祝い事など特別の時に食されることが多く、この習慣が安曇族の故郷である九州北部のオキュートと呼ばれる食べ物・食し方に酷似する事が根拠のようです。

エゴを食する地域が、日本海から旧穂高町あたりまでに限定され、隣の旧豊科町では半々、松本市に至ってはほとんど食べない(知らない)という偏りがあり、仮に安曇族が南から信濃に至ったのであれば、このエゴ食の分布がなんとも説明し難いように思います。安曇族がこの地へ来た時代は7世紀頃(大和朝廷の任を受けた蝦夷(えぞ)征伐あるいは越国(こしのくに)の制圧)とされていますが、このストーリーは南から安曇野へという説を指示しています。一方、安曇野へは4~5世紀に入ったという説もあり、坂本博さんの著書によると、安曇族の移住は2回あり、塩の道ルートで来た安曇族がより古いのではないかと考察されています。もし磐井の乱(527~528年)が原因であるならば、7世紀より前に安曇野に至った可能性が高いのではないでしょうか。エゴ食の分布は、どうみても海洋民族が日本海から・・説を支持しています。

エゴを食する地域が、日本海から旧穂高町あたりまでに限定され、隣の旧豊科町では半々、松本市に至ってはほとんど食べない(知らない)という偏りがあり、仮に安曇族が南から信濃に至ったのであれば、このエゴ食の分布がなんとも説明し難いように思います。安曇族がこの地へ来た時代は7世紀頃(大和朝廷の任を受けた蝦夷(えぞ)征伐あるいは越国(こしのくに)の制圧)とされていますが、このストーリーは南から安曇野へという説を指示しています。一方、安曇野へは4~5世紀に入ったという説もあり、坂本博さんの著書によると、安曇族の移住は2回あり、塩の道ルートで来た安曇族がより古いのではないかと考察されています。もし磐井の乱(527~528年)が原因であるならば、7世紀より前に安曇野に至った可能性が高いのではないでしょうか。エゴ食の分布は、どうみても海洋民族が日本海から・・説を支持しています。

謎の多い安曇族ですが、信濃安曇族の安曇野支配は、平安時代頃(A.D.800年代)豪族仁科氏の支配へと変わっていますが、交代した正確な時期と理由は必ずしも明らかではないようです。

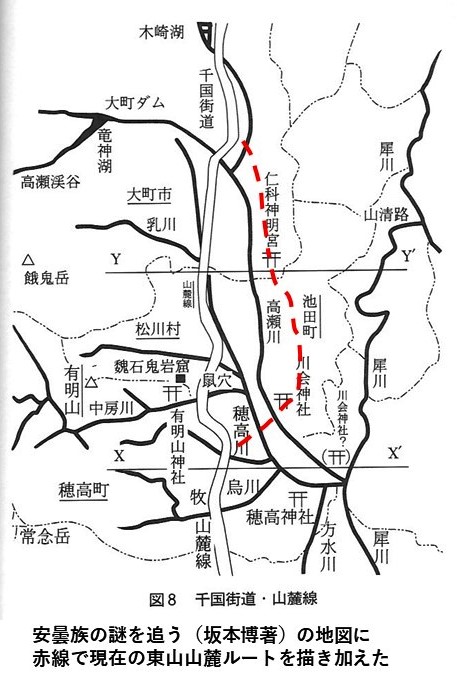

仁科氏と安曇族という観点から塩の道をみると、ちょっと興味深い指摘があります。坂本氏の著書によると、塩の道が大町から安曇沓掛まで2ルートに分かれるようです。現在は東側に位置する仁科神明宮の近くを通って、池田町を抜け、川合神社あたりから高瀬川を西にわたって、安曇沓掛に抜けるルートが塩の道だと言われていますが、西山(北アルプスをこの地域ではこう呼ぶ)山麓を通って、松川村に抜け、安曇沓掛に至る別ルートの塩の道が古くからあると坂本氏は指摘します(左地図参照:クリックで拡大します)。確かに、西山山麓には縄文時代の遺跡も見つかっていますので、高瀬川の氾濫原ではなく人類が住み道が開けた場所です。安曇族が、西山山麓を通って安曇沓掛に抜ければ直線的で無理のないルート選択にみえます。これに対し、現在言われている仁科神明宮近くを迂回するルート(東山山麓ルート)は、一度東山山麓に振ってから、わざわざ高瀬川を渡って安曇沓掛(西方面)に戻っています。いかにも仁科神明宮を意識したルートに見えるのは私だけでしょうか。東山ルートは仁科氏支配となってから通したルート(あるいはもともとあったとしても東を主ルートにした)だとすれば疑問が解消します。北から来た安曇族はシンプルに西山ルートを使ったと考える方が無理がないのではないでしょうか。

仁科氏と安曇族という観点から塩の道をみると、ちょっと興味深い指摘があります。坂本氏の著書によると、塩の道が大町から安曇沓掛まで2ルートに分かれるようです。現在は東側に位置する仁科神明宮の近くを通って、池田町を抜け、川合神社あたりから高瀬川を西にわたって、安曇沓掛に抜けるルートが塩の道だと言われていますが、西山(北アルプスをこの地域ではこう呼ぶ)山麓を通って、松川村に抜け、安曇沓掛に至る別ルートの塩の道が古くからあると坂本氏は指摘します(左地図参照:クリックで拡大します)。確かに、西山山麓には縄文時代の遺跡も見つかっていますので、高瀬川の氾濫原ではなく人類が住み道が開けた場所です。安曇族が、西山山麓を通って安曇沓掛に抜ければ直線的で無理のないルート選択にみえます。これに対し、現在言われている仁科神明宮近くを迂回するルート(東山山麓ルート)は、一度東山山麓に振ってから、わざわざ高瀬川を渡って安曇沓掛(西方面)に戻っています。いかにも仁科神明宮を意識したルートに見えるのは私だけでしょうか。東山ルートは仁科氏支配となってから通したルート(あるいはもともとあったとしても東を主ルートにした)だとすれば疑問が解消します。北から来た安曇族はシンプルに西山ルートを使ったと考える方が無理がないのではないでしょうか。

栄華を極めた仁科氏関連の記録は『仁科濫觴記』を始めいくつかありますが、仁科宗一郎著の【安曇の古代】によると、『仁科濫觴記』は写本4系統が存在するのみで【古事記・日本書紀】のような記紀的特色が強く、【皇統の正当性の主張】に偏る傾向が見え隠れするそうです。一方、安曇族に関する定説は確立されておらず、安曇族について広く例証の断片を集めておられる坂本博さんの著書は、やや安曇族に偏った印象を受けます。仁科氏と安曇族は、ここ信濃安曇地方の歴史上重要な存在ですが、客観的な記録は少なく検証は難しいのではないでしょうか。エンド・ファームは、仁科氏が御厨の守り神として仁科神明宮を置いた地にありますが、安曇族ともゆかりがあるのではないかと考えています。いずれにせよ、仁科五郎盛信を最後に仁科氏が滅んで後、江戸時代には松本藩の支配下で、この里は荷駄の道:千国街道の問屋町としての賑わいをみせて今日にいたっています。県歌「信濃の国」に歌われる仁科五郎盛信は武田勝頼の血統で、仁科氏の血統は受け継いでいませんが、仁科氏の末裔と言われる女優仁科明子さんは、どのあたりからの仁科血統を受け継いだのか知りたいようにも思います。

参考文献:

信濃安曇族の謎を追う―どこから来て、どこへ消えたか (坂本博著 近代文芸社新書)

信濃安曇族こぼれ話 (坂本博著 近代文芸社新書)

信濃安曇族のルーツを求めて(坂本博著 近代文芸社新書)

信濃安曇族の残骸を復元する: 見えないものをどのようにして見るか(坂本博著 近代文芸社新書)

安曇の古代(仁科宗一郎著 柳沢書苑,北安曇郡池田町,1972年)

安曇族:http://www9.wind.ne.jp/fujin/rekisi/zakki/azumino/azumizoku.htm

塩の道に沿って今でも「あめ市」がたちます。あめ市は、今から約430年前にまでさかのぼり、一説によると、甲斐の武田と対峙する今川+北条両氏が、武田領(甲斐・信濃)への塩の商いを禁止したことに起因すると言われています。武田領はすべて山国であったので、甲斐・信濃の人々は大変難渋したらしく、越後の上杉謙信はこれを聞き、「戦いは兵をもってするものだ。」といって自領はもとより他領の商人に対して値段を上げることなく塩を送ることを命じたとの事です。

1月11日はその塩が松本に到着した日として、これを記念し始められた塩市が起源といわれています。 それが江戸時代の前半には「あめ市」となり、幕末から明治以降は「初市」と呼ばれ、近年ふたたび「あめ市」に戻ったというあたりが一般的な理解です。

大町では、一月遅れの2月11日に行われる習慣となっております。詳しくは”あめ市”で検索してください。