仁科神明宮神門

Wikipediaによると、御厨は(神の+台所)の意で、神饌を調進する場所のことである、 とあります。いつの頃からか定かではありませんが、この御厨の土地は、耕し人の祖先たちと共に栄えたと思われます。平安時代後期(12世紀)に建てられた仁科神明宮の建物は、日本最古の神明造(本殿~中門)で、国宝に指定されており、伊勢神宮の御厨の守り神として建立されたのであろうと考えられています。令和元年(2019年)11月に遷宮祭が行われ、部分修復の新しい神殿に御神体がお移りになられました。

Wikipediaによると、御厨は(神の+台所)の意で、神饌を調進する場所のことである、 とあります。いつの頃からか定かではありませんが、この御厨の土地は、耕し人の祖先たちと共に栄えたと思われます。平安時代後期(12世紀)に建てられた仁科神明宮の建物は、日本最古の神明造(本殿~中門)で、国宝に指定されており、伊勢神宮の御厨の守り神として建立されたのであろうと考えられています。令和元年(2019年)11月に遷宮祭が行われ、部分修復の新しい神殿に御神体がお移りになられました。

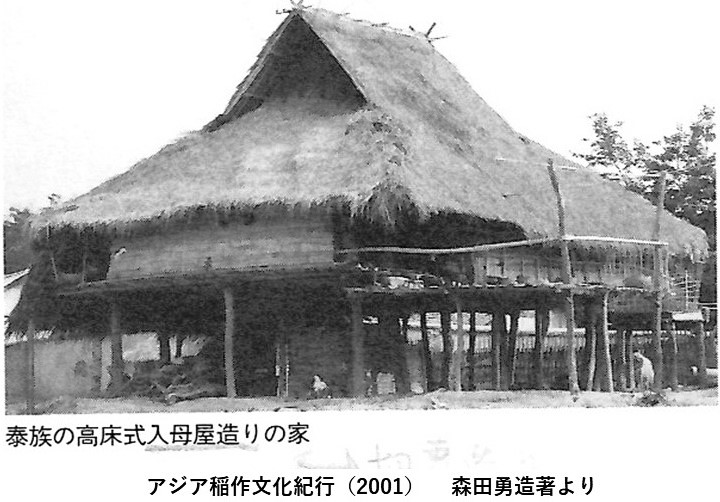

話が少し横道にそれますが、神明造の特徴の一つに千木やかつお木があります。屋根の上に載っている6本の棒状木がかつお木で伊勢内宮系列では偶数といわれています。屋根の切妻から突き出たように見える2本の角が千木と呼ばれるものです。この屋根の作りと同じ構造がアジア各地でみられる高床式住居・倉庫でみられます。全ての高床式建物に共通しているわけではありませんが、中国南部の秦族の高床式住居はまさに神明造の原型のように思えます。

日本の神明造の千木やかつお木は飾り的な要素が強いですが、秦族の住居では風雨から切妻を守る補強として千木が、雨漏り防止の目的で茅葺屋根の茅を抑えるかつお木のような構造が備わっています。日本の稲は、何らかのルートで中国南部方面から伝わったと考えられますので、神明造の特徴が秦族の高床式住居にもみられて不思議はないと思います。

日本の神明造の千木やかつお木は飾り的な要素が強いですが、秦族の住居では風雨から切妻を守る補強として千木が、雨漏り防止の目的で茅葺屋根の茅を抑えるかつお木のような構造が備わっています。日本の稲は、何らかのルートで中国南部方面から伝わったと考えられますので、神明造の特徴が秦族の高床式住居にもみられて不思議はないと思います。

神明造の類似点に加え、もう一点是非紹介しておきたい中国稲作との類似性があります。中国江南文化が残る事で知られる貴州省には、江南省から移住してきた苗族や布衣族などの村々があります。江南地方を大故郷とする越系民族の末裔である苗族はほとんどが稲作農耕民である事で有名ですが、彼らは祖霊信仰と八百万の神を敬う多神教民族である点、日本と類似します。

また、苗族に伝わる【田植え始めに茅と稲を一緒に植える】稲作儀式は大変興味を引きます。と言いますのは、仁科神明宮には長野県無形民俗文化財(1990年指定)として伝わる【古式作始めの神事】があり、神事の最後に小さな鍬の模型、虫よけの札、そして茅を参拝者に配ります。茅は持ち帰って各人の田んぼの隅に立ててのお守りです。苗族の儀式では、中心に「活路」と呼ばれる数本の茅を植え、その周りに茅と稲を混植して、稲が茅のように丈夫に育つ事を祈ります。【古式作始めの神事】と同じ茅を用いる点共通します。中国江南地区の、しかも稲作耕作民の大祖であると言われる苗族の神事に、茅が登場する点、不思議な縁を感じます。

また、苗族に伝わる【田植え始めに茅と稲を一緒に植える】稲作儀式は大変興味を引きます。と言いますのは、仁科神明宮には長野県無形民俗文化財(1990年指定)として伝わる【古式作始めの神事】があり、神事の最後に小さな鍬の模型、虫よけの札、そして茅を参拝者に配ります。茅は持ち帰って各人の田んぼの隅に立ててのお守りです。苗族の儀式では、中心に「活路」と呼ばれる数本の茅を植え、その周りに茅と稲を混植して、稲が茅のように丈夫に育つ事を祈ります。【古式作始めの神事】と同じ茅を用いる点共通します。中国江南地区の、しかも稲作耕作民の大祖であると言われる苗族の神事に、茅が登場する点、不思議な縁を感じます。

仁科神明宮では10月23日に新嘗祭が執り行われますが、苗族も新嘗祭を祝います。彼らの新嘗祭は7月の卯の日と決まっているそうです。新嘗祭には、田から稲穂を抜いてシャンホと呼ばれる神棚に供えます。このお供えした稲穂は翌年まで保存して種籾になるそうです。日本でも稲穂の束をお供えしますが、その昔は神に種籾を守ってもらう意味合いを持っていたのではないでしょうか。ちなみに、苗族は自分たちの祖先は鯉であるといい、鯉こくなどの鯉料理を最高とするそうで、このあたりのお祭りで鯉料理を食べる習慣にも通じるところがあり、興味深いです。

仁科神明宮では10月23日に新嘗祭が執り行われますが、苗族も新嘗祭を祝います。彼らの新嘗祭は7月の卯の日と決まっているそうです。新嘗祭には、田から稲穂を抜いてシャンホと呼ばれる神棚に供えます。このお供えした稲穂は翌年まで保存して種籾になるそうです。日本でも稲穂の束をお供えしますが、その昔は神に種籾を守ってもらう意味合いを持っていたのではないでしょうか。ちなみに、苗族は自分たちの祖先は鯉であるといい、鯉こくなどの鯉料理を最高とするそうで、このあたりのお祭りで鯉料理を食べる習慣にも通じるところがあり、興味深いです。

神鳳鈔(じんぽうしょう:鎌倉時代)には、仁科御厨の耕地が40町歩(現在の宮本部落、曽根原部落、潤田部落の旧耕地)で、麻の布10段を伊勢神宮にお供えしたとあり、信濃御厨の中で最も小さい耕作地であった事を示しています。

また、皇太神宮建久巳下古文書(1192、建久3年)では、仁科御厨は『件(くだんの)御厨往古建立也』とあるので、信濃御厨の中で最も古い御厨が仁科御厨であろうとする説が有力です。

(参考)

・長野県立歴史館/信濃史料 巻三 p35.

・https://trc-adeac.trc.co.jp/Html/ImageView/2000710100/2000710100100010/0305/?pagecode=35

・アジア稲作文化紀行 森田勇造著 雄山閣出版 2001年 pp82-83,115-116.

エンド・ファームは、大町市社(旧社村 宮本部落)で御厨の耕人の末裔が営む小さな農場です。【しゃぐじ】と呼ばれる区域脇にある祖先の墓には、樹齢400年と推定される桜の古木があり、確認できる(読める)古い木札には1622年没の記録があるので、少なくとも400年以上この地で百姓を営む先人達の歴史があり、一時期は伊勢神宮の台所としての任を担った事もまた事実であろうと思われます。(桜にまつわる話と遠藤同姓については、右:桜の画像をクリックしてください。)

エンド・ファームは、大町市社(旧社村 宮本部落)で御厨の耕人の末裔が営む小さな農場です。【しゃぐじ】と呼ばれる区域脇にある祖先の墓には、樹齢400年と推定される桜の古木があり、確認できる(読める)古い木札には1622年没の記録があるので、少なくとも400年以上この地で百姓を営む先人達の歴史があり、一時期は伊勢神宮の台所としての任を担った事もまた事実であろうと思われます。(桜にまつわる話と遠藤同姓については、右:桜の画像をクリックしてください。)