農地が潜在的に持つ経済価値について

はじめに

皆さん、”地球温暖化”が進んで大変だ、というような話題はご存知かと思います。温暖化の影響により米の等級が下がって1等米比率が20%を切ったという新潟の話は、今まさに起こっている事実です。新聞やTVに目を移すと、COP28(Conference of the Parties;第28回国連気候変動枠組条約締約国会議)がUAEのドバイで開催され、数多くの国が参加し、どうやって温暖化を防ぐかを議論しているというニュースが飛び交っています。

1997年に日本の京都で開催されたCOP3を記憶にとどめる方も多いのではないでしょうか。有名な「京都議定書」が採択され、先進国の各国が二酸化炭素などの温室効果ガスを将来どのくらい削減するかが決められました。

今年(2023年)、28回目となるCOP28では、COP27から持ち越しとなったロス&ダメージ(気候変動の悪影響にともなう損失および損害)対策など、気候変動に関するさまざまなテーマが議論されているもよう。COPの根拠となっている気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)は、1988年に設立された政府間組織で、2021年8月の時点で195の国と地域が参加しています。IPCCでは、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えるために、世界中の科学者の協力の下、出版された文献(科学誌に掲載された論文等)に基づいて定期的に報告書を作成し、気候変動に関する最新の科学的知見の評価を提供しています。

1.生物がもたらす無償の恩恵

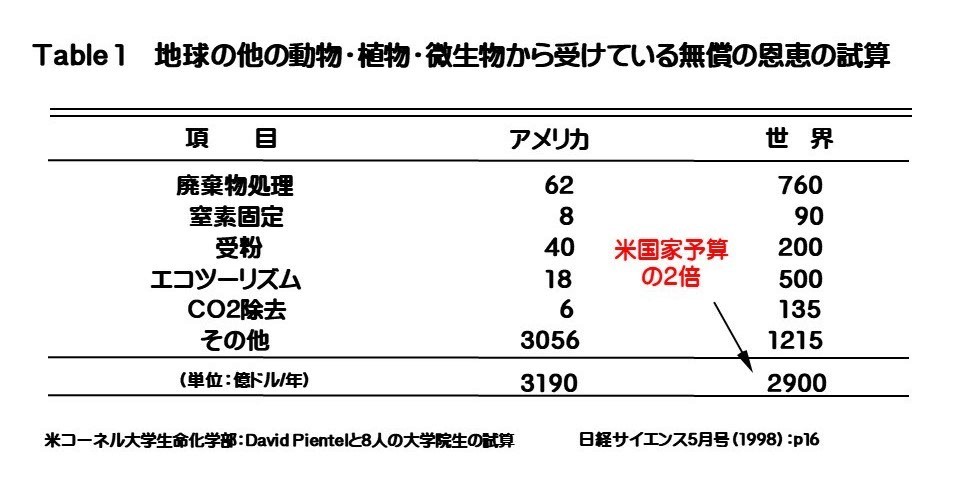

若干古いかもしれませんが、生物の恩恵を経済価値として試算した例があまりないので、そのまま掲載します。COP3が開催された翌年、コーネル大学のPientelら(1998)が生物の存在が経済上どの程度の価値をもっているのかを試算しています。彼らによると、地球全体で動物・植物・微生物から受けている無償の恩恵は、2900億ドル/年になるそうです(Table1)。この内、廃棄物処理に760億ドル、CO2除去に135億ドルとなり、さらに受粉・エコツーリズムなど自然生態系が維持されるのに700億ドルが使われているという試算です。その後2007年にTEEB(The Economics of Ecosystem and Biodiversity:生態系と生物多様性の経済学)プロジェクトが提唱され、COP10までに一連の報告書がまとめられました(参照:TEEB報告書)。

若干古いかもしれませんが、生物の恩恵を経済価値として試算した例があまりないので、そのまま掲載します。COP3が開催された翌年、コーネル大学のPientelら(1998)が生物の存在が経済上どの程度の価値をもっているのかを試算しています。彼らによると、地球全体で動物・植物・微生物から受けている無償の恩恵は、2900億ドル/年になるそうです(Table1)。この内、廃棄物処理に760億ドル、CO2除去に135億ドルとなり、さらに受粉・エコツーリズムなど自然生態系が維持されるのに700億ドルが使われているという試算です。その後2007年にTEEB(The Economics of Ecosystem and Biodiversity:生態系と生物多様性の経済学)プロジェクトが提唱され、COP10までに一連の報告書がまとめられました(参照:TEEB報告書)。

生物の持つ無償の恩恵(多様な生物ー環境がもたらす様々なサービス)は、従来の経済学では貨幣価値なしとして扱われていますが、環境問題が無視できない今日「環境のきれいさ」を資産・財産として扱う環境経済学の概念(R. Corseの定理による環境財産権の設定)が生まれています。つまり、当たり前に存在する多様な生物と環境の潜在価値を経済学の外部費用としてゼロ扱いしていたのですが、「生物のもたらす無償の恩恵」に環境財産権を認める事により内部費用として扱おうとする考え方です。

ICPPの報告書やCOP3の「京都議定書」から、2023年のCOP28になっても、地球温暖化を十分抑止できないばかりか、無償の恩恵を人類に与え続けている生物の生息環境をも衰退させている人類の活動は、生物連鎖の頂点に立つ責任を果たしているのでしょうか。

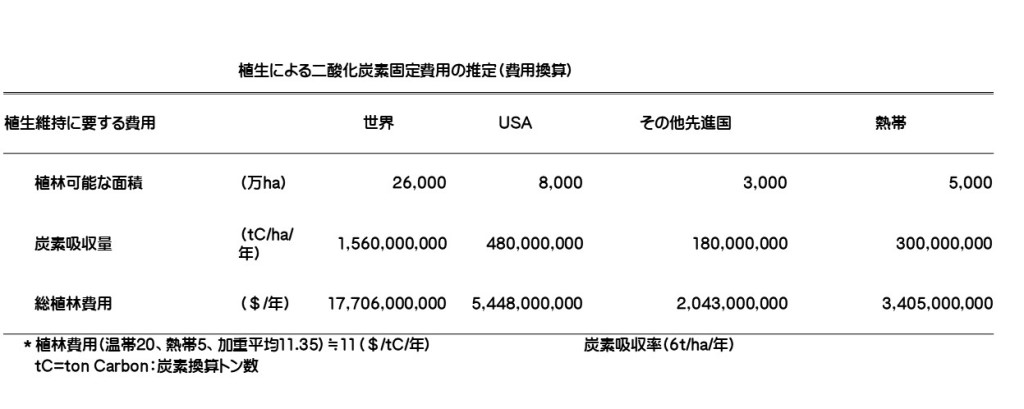

2.植物の二酸化炭素固定能力と農地の保全

IPCCの第4次評価報告書に基づき、洞爺湖サミットで CO2排出量削減の必要性が確認されるようになりました。 「生物のもたらす無償の恩恵」の中で、空気中の二酸化炭素固定は植物が担う最も大きな役割で、その経済価値は世界で135億ドル/年との見積りもあります。

IPCCの第4次評価報告書に基づき、洞爺湖サミットで CO2排出量削減の必要性が確認されるようになりました。 「生物のもたらす無償の恩恵」の中で、空気中の二酸化炭素固定は植物が担う最も大きな役割で、その経済価値は世界で135億ドル/年との見積りもあります。

1990年時点で、世界の二酸化炭素排出量は、アメリカの21.1%を筆頭に旧ソ連中国の順に多く、日本は4.7%で第4位となっていました。2020年時点では、314億トンが世界で排出されており、中国、アメリカ、インド、ロシアの上位4か国で地球全体の半分以上がが排出されています。ちなみに、日本は第5位ですが、排出量が減って5位になったわけではありません。

今日、二酸化炭素削減に向けた様々な方法が模索されています。北欧などでは炭素税を導入して抑止力を出そうとしておりますし、排出権取引、証券化などさまざまなアイデアで世界の二酸化炭素排出を抑制しようと努めています。私が、COP3の頃に某建設会社で「そのうちに、企業活動に伴う二酸化炭素排出量が問題となり、取引される時代が来る」といった所、ほとんどのお偉いさんは「そんなばかな」という顔をされて話を聞いてくれませんでした。20年以上が経過した2023年の今日、ようやく日本でも【二酸化炭素排出権】が議論され始めています。二酸化炭素量は、co2tという単位で値段が付けられ始めており、EUなどでは7,150円/co2tという数字があります。では、日本はどうかというと2,000円/co2tと大きな差があります。世界と日本とのギャップには様々な理由があると思いますが、大きな理由の一つに日本では技術力で解決しようという土壌風土が影響しているようです。京都議定書での大きな削減目標が日本企業の上にかぶせられた苦い経験から、二酸化炭素取引に積極的ではない事も一因だと言われています。

(EU排出権取引(EU-ETS)価格は、2021年5月に50ユーロ/CO2トン(1ユーロ=130円換算で6,500円/CO2トン)を更新し、55ユーロ(7,150円/CO2トン)を超える史上最高値を付けた。)

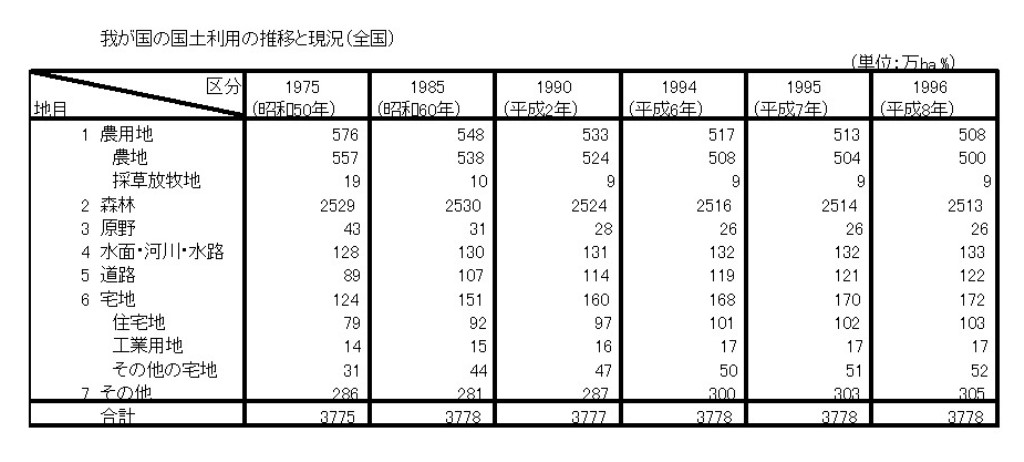

さて、【二酸化炭素排出権】から【植物の持つ二酸化炭素固定能力】に話を戻しましょう。狭い国土面積の日本では、植生として期待できる大きな面積は森林・原野、そして農地が続くと思います。我が国の国土面積は、378千km2、アメリカと比べても中国と比べてもたった1/25です。国民一人当りの国土面積は3,057m2で、中国は日本の2.6倍、アメリカは13倍と歴然とした差があります。日本国内の土地使用率でみると、1975年~1996年の10年間で森林用地は66%程度とほぼ一定値を保っているのに対し、約2%の農用地が道路・宅地などとして流動化しています。さらに、1996年~2012年では1%の農用地が減少していますから、この農地の流動化率は、狭い日本において十分すぎるほど大きな数字ではないでしょうか。植物の持つ二酸化炭素固定能力を最大限活用するには、森林資源に加え農地植生の確保は重要な意味を持ちます。

さて、【二酸化炭素排出権】から【植物の持つ二酸化炭素固定能力】に話を戻しましょう。狭い国土面積の日本では、植生として期待できる大きな面積は森林・原野、そして農地が続くと思います。我が国の国土面積は、378千km2、アメリカと比べても中国と比べてもたった1/25です。国民一人当りの国土面積は3,057m2で、中国は日本の2.6倍、アメリカは13倍と歴然とした差があります。日本国内の土地使用率でみると、1975年~1996年の10年間で森林用地は66%程度とほぼ一定値を保っているのに対し、約2%の農用地が道路・宅地などとして流動化しています。さらに、1996年~2012年では1%の農用地が減少していますから、この農地の流動化率は、狭い日本において十分すぎるほど大きな数字ではないでしょうか。植物の持つ二酸化炭素固定能力を最大限活用するには、森林資源に加え農地植生の確保は重要な意味を持ちます。

今、農業の現場では【農地の多面的機能】を維持する目的で、中山間地事業を始め環境という公共財を維持管理すべく、農林水産省の農業振興事業が進行しています。エンド・ファームもこの地域の急傾斜農地(水田および転作田)と環境(優良農地、みどり空間、日本の原風景、人工的自然景観形成)を維持管理する事業として【宮本集落中山間地事業】に参加しています。具体的に何をするかというと、中山間地では農地台帳に占める畦の割合が大きく、畦草の維持管理が馬鹿になりません。しかし、畦畔の草刈りは急傾斜のゆえに重労働です。そこに、やさしい農林水産省が補助金を出す事業を始めてくれました。畦畔の草刈りにとどまらず、水路・農業用道路の維持管理、景観維持管理のための林野すそ野の枝打ち・下草防除、景観形成植物の育成などを集落でまとまって行い、その対価として補助金を頂いています。類似した事業は、水田面積の大きな平地でも展開されており、【日本型直接支払制度】で農地植生が維持されている一面があります。

農業は世界各国で補助金抜きでは成り立たない現状にありますが、国民の税金が投入されている限り消費者の皆さんに納得してもらえる補助金の使い方でなければ【持続型農業】にはならないと思います。【経営所得安定化対策】という別概念の補助金があり、この制度は、大規模農家(農業生産法人、認定農家)を対象としているので、この制度に使う税金は大きいです。小規模農家であるエンド・ファームは対象外でもありますし、一考を要する制度であると考えますので、環境関連の補助金以外もらわないようにしています。

小規模農家から見ると、大規模農家を優遇する補助金ではなく、【二酸化炭素量:co2t】を固定する機能を維持管理している農業という営みそのものにこそ補助を出して頂きたいと思う訳です。1トン当たりの二酸化炭素が7,000円~10,000円なら、農地が生み出す農業生産物を売るのみならず、二酸化炭素を固定する農地の潜在力を政府に販売することができるのではないでしょうか。そうなると、”農家はお上から補助金をもらう”ではなく、農業をすることによって”政府の掲げる【二酸化炭素削減目標】の一助を担う”ことにもなります。ご一考ください。